リヴァックスコラム

第35回 重要通知「許可事務通知」で復習 その3

みなさん、こんにちは。

「BUNさんに聞いてみよう」というコーナーでやっていきているのですが、

前々回から令和2年3月に発出された「許可事務通知」について見てきています。

今回はどういう話ですか?

前回まで「事業の範囲」の基本的な事項を見てきましたが、

今回はこの部分の枝葉も見ていきましょう。

では、その部分を再度確認してみようか。

「産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれるか否かを含む。以下同じ。)」この部分です。

リヴさんは「産業廃棄物の種類」ってどんなものだと思いますか?

そりゃ、基礎知識で勉強した「産廃20種類」でしょう。

廃プラスチック類とか金属くずとかですよね。

大正解。

と言うことは「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」というのは

「産業廃棄物の種類」じゃないよね。

言われてみれば、そうですね。どうしてこんな書きぶりになってるのかな。

BUNさんに言わせていただければ、

最初に通知を起案した人の「概念整理不足」、歴代後任者の「前例踏襲」という怠慢と感じる。

それは霞が関の担当者に対して失礼でしょう。

たぶん、当時の担当者にもいろんな事情があって現在の表現になっているのでは?

でも、BUNさんがどうしてそんなふうに感じるのかも興味があります。

どうして「概念整理不足」って感じているの?

そもそも論になるけど、「どうして産業廃棄物は20種類に種類分けしているのか」です。

それは処理の方法が違うからでしょう。

そのとおり。

なぜ、廃棄物を「種類」「区分」しなければならないのか?

それは廃棄物の種類により、(最適な)処理の手法が違うため。

もし、廃棄物の処理方法が「埋める」と「燃やす」しかなければ、廃棄物の種類も「埋めるごみ」と「燃やすごみ」の2分類でよいはず。

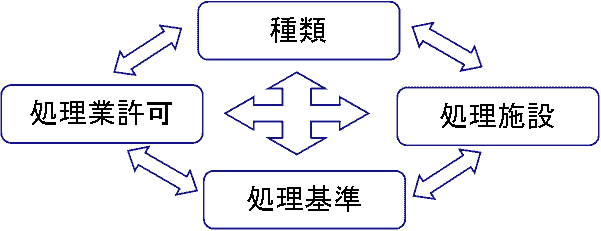

だから、「廃棄物の区分・種類」とその適確な処理の手法である「処理基準」は密接に結びついている(結びついていた)。そして、その処理を商売として適確に行える人物に対して業許可を与え、適確に処理できる施設に処理施設設置許可を与える、というのが本来の廃棄物処理法のルールであるはず。

そのことは賛同できるけど、そのことと「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」の話とどう結びつくの?

「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」をなぜ特出しで記載しなければならないかは、この2つは他の普通産廃には無い、特別ルールがあるからなんだ。

その特別ルールというのは、「途中で破砕切断等してはならない」ってこと。

それは知ってるよ。

石綿、つまりアスベストのリスクは小さなアスベストの繊維が空中を飛散して、それを人が吸い込むことによって肺胞に突き刺さって中皮腫等の癌を引き起こすってリスクでしたね。

水銀も同じく水銀蒸気が大気環境に出てしまって害を及ぼす。

だから、途中で破砕切断等してはならないってルールですよね。

と言うことはだよ、「破砕切断等してはならない」と言うのは、「処理基準」でしょ。「種類」じゃない。もし、その廃棄物に特有の処理方法があるようなら、本来は独立した「種類」にするべき。

ところが、「種類」としては独立、追加しないままに「産業廃棄物の種類」に書いちゃった。こんなところに書くのだったら、「鉛を○グラム以上含む汚泥は・・」とか「釘が刺さった木くずは・・・」とかもここに書かなくちゃならなくなる。

ちなみに、通知の次の文章を見て下さい。

「・・・取り扱うことができない性状の産業廃棄物があることに留意し、必要に応じて、例えば「汚泥(含水率何パーセント以下の無機性のものに限る。)」のように限定するものであること。」とあるでしょ。

「汚泥(含水率何パーセント以下の無機性のものに限る。)」の話と「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」の話のどこが違うんだってことになる訳ですよ。

なるほど。

どちらも「処理の方法」により他とは違う取り扱いをしろって話ですね。でも、そうなると元に戻るけど、じゃ、どうして「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」を新たな産業廃棄物の種類にしなかったのか?

処理方法が他の産業廃棄物と違うなら、違う種類にすべきでしょってことですよね。

なぜ、今までにそうしたことはなかったの?

廃棄物処理法スタートから半世紀以上、唯一追加した産業廃棄物の種類は、現在の政令第2条第4の2号「動物系固形不要物」、いわゆる「狂牛病、BSE、肉骨粉がらみ」だけなんだ。

(この経緯と詳細は拙著「いつ出来たこの制度、令和版」などを参照してね)

なぜ、産業廃棄物の種類を追加しないんだろう?

これはあくまでもBUNさんの推察(邪推?)でしかないんだけど、理由は2つ考えられる。

一つは、産業廃棄物の種類を追加するためには政令を改正しなければならない。手続きが大変。(前述「怠慢」の理由)

もう一つは?

世の中の産業廃棄物が「20種類」で「分類、整理できるはずが無い」と制度設計者も自覚している。ことかな。

このことは、廃棄物処理法がスタートした直後の昭和40年代の通知にそもそも書いてあるんだけどね。問題が起きる度に産業廃棄物の種類を増やしていったのでは、何種類になってしまうか見当も付かない。

そうですね。PRTR法の指定物質なんか既に500位ありますから。

産業廃棄物の種類を細かく分ければ、許可の種類もそれだけ細かくなる。許可証は分厚くなり、ちょっと見ただけではその許可業者が何を扱えるのかすら判らなくなる。

まぁ、そんなこともあり、「正式(法的)な産廃の種類」は、極力追加しない、これ以上(20種)は追加しないって方針があるのかもしれないね。

BUNさん曰く「処理基準の課題なのに産廃の種類として記載してしまった」というのは、この令和2年が最初なの?

「水銀使用製品産業廃棄物」については、まだそんな昔の話じゃ無くて、水俣条約関連で廃棄物処理法を改正した平成29年改正から、「石綿含有産業廃棄物」についてはアスベス被害がクローズアップされた平成17年頃からだったかな。

でも、それよりずっと前に「処理基準の課題」なのに「産業廃棄物の種類」として記載した物があるんだ。

それってなに?

それは「自動車等破砕物」。その通知を紹介しましょうか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等の運用について

平成七年三月三一日衛産第四一号

第二 自動車等破砕物の処理基準の改正に関する事項

4自動車等破砕物の処理に係る産業廃棄物処理業等の許可証の記載について

改正政令の施行日以降、新たに自動車等破砕物の処理を業として行おうとする者又は新たに自動車等破砕物の処理に係る産業廃棄物処理施設を設置しようとする者に係る産業廃棄物処理業の許可証及び産業廃棄物処理施設の設置許可証の記載については、「廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(自動車等破砕物を含む。)」とし、自動車等破砕物を除く廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等の処理を業として行おうとする者に係る産業廃棄物処理業の許可証及び産業廃棄物処理施設の設置許可証の記載については、「廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(自動車等破砕物を除く。)」のようにされたいこと。

たしかに、「産業廃棄物処理業の許可証の記載については、「廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(自動車等破砕物を除く。)」と書いてあるね。

発出されたのは平成7年かぁ。もう30年位前なんですね。

どういう経緯があったの?

これについても長くなりそうなので、今回はここまでとしましょう。

じゃ、今回の「まとめ」しておきますね。

- 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物は産業廃棄物20種類ではないにもかかわらず、許可証には「事業の範囲」として記載することになっている。

- 本来、「産業廃棄物の種類」と「処理基準」は別の規定。

- 産業廃棄物の種類、処理基準、処理業許可、処理施設は密接な関係。

- 正式な種類を追加しない事情もわかる。(許可が細かすぎるようになってしまう。)

- 産廃20種以外で許可証に登場したのは平成7年の「自動車等破砕物」。